“Miglior romanzo dell’anno per The New York Times, The Guardian, Time e molti altri. Da mesi ai vertici delle classifiche americane e inglesi.”

E’ la scritta bianca sulla fascetta rossa che avvolge la copertina di Vita dopo vita di Kate Atkinson. Un invito all’acquisto irresistibile: lo compro e subito lo leggo.

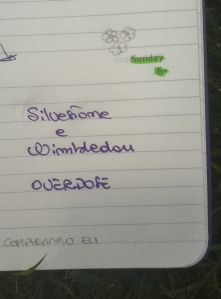

Ora, che l’ho terminato, se quella fascetta potessi riscriverla io, impiegherei poche parole: “Un polpettone, ma ben scritto.”

L’idea non è originale, ci aveva già pensato, più di trent’anni fa, Krzysztof Kieślowski con Destino cieco, poi ripreso da Peter Howitt in Sliding doors.

E’ il genere: che corso avrebbe preso la tua vita se…. Il problema è che in Vita dopo vita di corsi paralleli ce ne sono parecchi e non è facile riuscire a seguirli tutti, bisogna mettercisi di impegno. Scenari che vanno e vengono, episodi che ritornano ripetutamente su loro stessi da angolature ed evoluzioni diverse delle plurime esistenze di Ursula, la protagonista, componente di una famiglia borghese nell’Inghilterra fra le due guerre mondiali. Ad ogni capitolo c’è da ritessere la trama, c’è da capire di quale vita si sta leggendo e, una volta ripreso in mano il filo, ci si gode una lettura scorrevole e riccamente documentata dal punto di vista storico.

Alla fine, però, lo ammetto, non ci ho capito granché. O forse non c’era molto da capire, chissà.

Sarà che sono in vacanza e ho la mente leggera, sarà che il libro è infarcito di frasi in tedesco senza alcun caritatevole sottotitolo a tradurle, sarà che ho seriamente rischiato di chiamarmi Ursula anch’io (e mi è andata bene, per fortuna!); insomma, Vita dopo vita sarà pure un campione d’incassi mondiale, ma per me è un gran polpettone.

Giusto perché sono al mare e piove a dirotto da due giorni, giusto perché ho tutto il tempo per leggere 521 pagine senza arrabbiarmi troppo.

Il senno di poi è una cosa meravigliosa. Se tutti capissimo le cose all’istante, non ci sarebbe nessuna storia da scrivere.